明治元年創業

1868

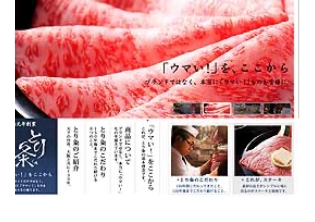

「ウマい」に真面目に、150年。

常に最高の商品をお届けします。

ご先祖が、大阪・茨木の地に店を構えて以来150年、「ウマい」と自信を持っていえるものだけをお届けして参りました。時代は変わり、様々な食材に溢れ、多様な料理に囲まれた現代ですが、日々真面目に、「ウマい」ものをお出しすることに取り組んでいます。「とり粂の肉はウマいね。」そう言って頂けることが、私たちの誇りです。

大阪と共に歩んできた

とり粂の道

1700年後半、初代 木下粂太郎が生まれてから数百年。

開国、明治維新、世界大戦、東京オリンピック、大阪万博など激動の時代と共に歩んで参りました。

初代から六代目まで続く歴史は今も続いています。